关键人物/组织

六四事件:对话、镇压与未竟的真相追寻

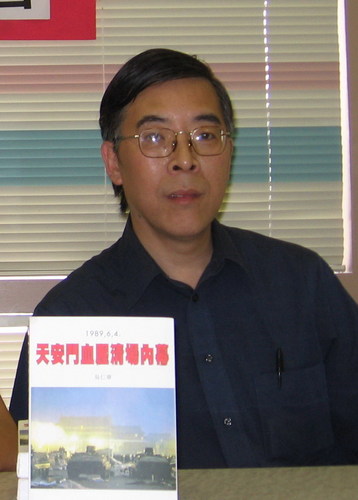

1989年天安门学生运动爆发,学生递交请愿书求对话,李鹏与学生见面,阎明复介绍,气氛一度缓和。戴晴等知识分子发表紧急声明。但邓小平已调动军队,吴国光指其为军事政变先兆。六四清晨,军队在西单附近追杀学生,伤亡惨重。近期,更多历史细节浮出水面,包括李锡铭迟到见面会、邓小平戒严前的军队部署,以及“邓小平逃跑”的传言。35年后,真相追问持续,海外纪录片团队关注,王超华等学生代表的请愿书内容也得到披露。每逢周年,全球纪念活动不断,呼吁毋忘六四,结束专制。八九一代亟需心理自救和救助。

AI 智能分析

基于多源数据的智能分析与洞察

1989年的天安门事件是中国历史上一个重要的政治事件,标志着学生运动的高峰和随后的镇压。事件的背景是中国社会在改革开放初期面临的经济问题、政治腐败以及对民主与自由的渴望。学生们通过绝食和请愿等方式,表达了对政治改革的诉求,然而,政府采取了强硬的镇压措施,导致了大量的人员伤亡。此事件的影响深远,不仅改变了中国的政治环境,也对国际社会产生了深刻的影响,导致西方国家对中国的人权记录产生质疑,并影响了中国的外交关系。深层原因包括政府与民众之间的信任缺失、对言论自由的压制以及对改革的抵制,这些因素共同导致了事件的爆发与后果。

事件发展趋势

- • 政府可能会继续加强对言论和集会的控制,以防止类似事件重演。

- • 国际社会对中国人权状况的关注将持续,可能导致更多的外交压力。

- • 中国年轻一代对历史的认知可能会有所不同,可能会推动新的社会运动。

- • 对于六四事件的纪念活动可能会在全球范围内继续增多,尤其是在海外华人社区。

关键洞察

- • 天安门事件显示了中国社会对政治改革的强烈需求,尤其是在经济改革初期。

- • 绝食行动的转折点在于其引发了全国范围的支持,显示了运动的广泛性和人民的团结。

- • 政府的镇压措施虽然短期内有效,但长期来看却加深了民众的愤怒和对政府的不信任。

- • 国际社会的反应对中国的外交政策产生了重要影响,尤其是在冷战结束后的政治环境中。

政策建议

- • 建议政府加强与民众的沟通,倾听社会各界的声音,以缓解紧张关系。

- • 推动政治体制改革,建立更为透明和负责任的政府机制,以回应民众的诉求。

- • 鼓励学术界和社会组织对历史事件进行客观研究与讨论,促进社会的理性对话。

- • 加强国际合作,关注人权问题,推动全球范围内的民主与自由。

事件时间线

相关信息

7个月前

毛泽东时代:罪行揭露与历史反思

7个月前

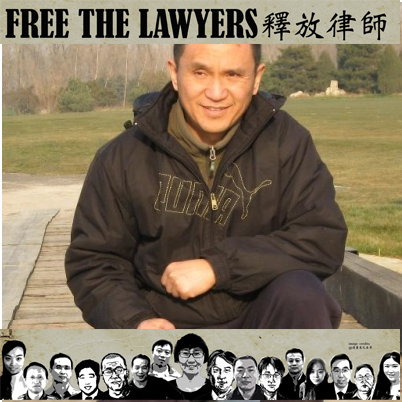

709事件十周年:律师遭迫害,维权路漫漫

8个月前

勿忘六四:36年后对历史真相的追问与反思

8个月前

许志永厦门聚会案,遭判14年监禁事件

8个月前

台湾:主权争议下的两岸交流与认同博弈

8个月前

六四事件:对话、镇压与未竟的真相追寻

8个月前

王炳章博士关押事件