10个月前

相关新闻

星川 蘭🇺🇦🇪🇺🇨🇦🇬🇱爱美TV义务宣传员 ver.🌻📄

2个月前

三笘薰那个事的搞笑之处在于,1957年,所谓的“战犯”小野田宽郎正在菲律宾荒野求生的时候,真正的战犯辻政信已经在中南海成为毛泽东和周恩来的座上宾了。

Leonardo的城堡

2个月前

日本花了100年,终于知道美国惹不起了。 未来还要花100年,去发现其实中国也惹不起。

Y11

2个月前

作为技术联合创始人工作1年,感觉我都稍微看得懂一点点毛选了。 之前以为工作归工作,历史归历史,现在发现每个历史朝代都是创业史。 历史总是在试错,理工科也应该补一补文科生该有的基础知识。

墙国蛙蛤蛤🐸(大自爆运动💣/大直连运动🌏)

2个月前

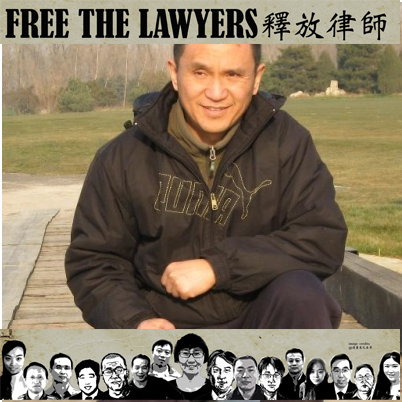

这牌子原来写的是啥🤔?